READING TIME | 閱讀時間:

LANGUAGE(S) | 其他語言:

我實實在在告訴你們:你們要痛哭,哀號,世界卻要歡樂;你們將要憂愁,但你們的憂愁卻要變為喜樂。

若望福音16:20

2024年7月15日:當我跪在位於菲律賓怡朗省的聖伯爾納鐸初學院的聖堂中祈禱,我聽見聖母的聲音對我說:「把你遵天主旨意為澳大利亞教會所做的補贖寫出來。把它寫出來。」我一向對這幾年以前的奇蹟事件保持緘默,因為一方面,我一向不願吹噓自己所行的善工。另一方面,我不願被視為一位行奇蹟者、神視者,或任何超越我本來身分的人——我不過是全能天主的一位不相稱的微僕。

幾天後,在聖威德廉瞻禮(7月18日)當日的聖體降福中,當至聖聖體被放入聖體光的一剎那,我聽見吾主的聲音說:「把它寫出來。」當我領受聖體降福時,我再次聽到了這句話。我第三次聽到吾主的這句話,是在一週後的聖雅各伯瞻禮(7月25日)當日的聖體降福中。我開始明白:吾主是要我以文字,通過展示其聖母至聖玫瑰經戰勝健康至上主義、社會主義及其本質上的無神論的大能,來恭敬天主。

封控中的澳大利亞:屬靈戰場

時間是2021年。自6月26日起,整個大雪梨地區的聖堂依政府命令,悉數向公眾關閉。理由是當地出現了武漢肺炎病例,而武漢肺炎日後被證實並不比普通感冒嚴重多少。當地的世俗政府只允許雪梨居民出門從事它認為必要的活動(如:鍛鍊身體、購買食物),而在聖堂中的聖體櫃前對唯一真天主進行的朝拜絕不在其列。澳洲其他地區的情況也大同小異,卻沒有一位羅馬禮主教敢對澳洲政府的無信與瀆神表達絲毫反抗之意。絕大多數神父關閉了堂區,有些屈從於政府的命令,有些則出於對自身健康的真實擔憂。

玫瑰經的戰爭

那是2021年8月1日——一個主日。我想:既然我們尚可外出鍛鍊,我何不外出鍛鍊我的靈魂,而非肉體呢?一個想法由此進入我的心中:我要在我大學的校園中,當眾誦念五端玫瑰經。沒有絲毫的遲疑,我拿起念珠,來到校園中一片平和的湖畔草坪上。正當我念經的時候,我看見天開了。一個男人出現在亮光裏。我立即認出那便是大聖若瑟。隨之而來的,我看見一個女人懷抱嬰孩,身處於更加明亮的光中。我立即認出那便是聖母及我們至愛的主基督。這光景就如同聖家三口正在逃往埃及的路上。我立刻意識到慈母教會正處在危難之中。那嬰孩隨後吩咐大聖若瑟講話。大聖若瑟對我說:「你必須為澳大利亞的聖職人員做補贖,因他們對俗世的熱愛觸怒了天主。」

在這以後,一個完整的補贖規則進入我的心中,不是在我頭腦中逐步形成的計畫,而是一次性地賜予給我,且自始至終都是成全的。我知道我要在下個主日前的六天裏做以下事:

- 每日誦念15端玫瑰經

- 守大齋:每日只吃少量的早餐及一頓午餐,不吃晚餐及點心

- 守小齋:不吃肉(包括魚肉)、蛋、奶及其製品

- 終日守大靜默:只在念經祈禱時出聲,只用電子設備閱讀電子書、聽講道和查看地圖(下面詳述)

- 閱讀並默想聖伯爾納鐸所著的《論愛天主》

- 按以下安排,前往周邊六個聖堂或小堂朝聖:

- 週一(8月2日):Marsfield 的 St. Anthony

- 週二(8月3日):Ryde-Gladesville 的 St. Charles Borromeo

- 週三(8月4日):Epping 及 Carlingford 的 Our Lady Help of Christians

- 週四(8月5日):North Ryde 的 Holy Spirit

- 週五(8月6日):Chatswood 的 Our Lady of Dolours

- 週六(8月7日):Marsfield 聖言會的 Arnold Janssen 小堂

神視隨後結束了,但奇蹟才剛剛開始。在之後的六天裏,我每日早上起來,會吃一些麵包和不含奶的茶作為早餐。之後會在家中誦念五端玫瑰經,然後前往當日應去的聖堂或小堂朝聖。在路上,我會一直低頭,雙眼只注視前方的道路。一旦抵達,我會在那時已關閉的聖堂或小堂前誦念五端玫瑰經,同時默想吾主在聖體櫃中的真實臨在。祈禱過後,我便回家,默念《論愛天主》中的段落,並默想所讀的內容,直至午餐時間。作為午餐,我會吃些拌入番茄糊的義大利麵。午餐後我會誦念剩下的五端玫瑰經。下午,我會聆聽幾段可敬者富爾頓·J·施恩總主教(Archbishop Venerable Fulton J. Sheen)的講道,並查看地圖以為第二天的朝聖做準備。最終,我的一天會在夜禱聲中結束。

在星期二,當我準備前往 St. Charles Borromeo 堂朝聖的時候,我想:既然聖堂距我這麼遠,若能搭上公車就好了。在澳洲的那一地區,公車間隔較長,除非根據其時間表計畫出行,否則搭公車並不容易。然而在那一天,即便我並沒有查看時間表,也沒有相應地計畫我的出發時間,正當我走到住所附近的車站,就恰好有一輛前往聖堂的公車進站,好讓我直接搭車前往目的地。同樣的事還發生在我回家的路上,就好似公車被「派遣」而來。在週三及週四,即便我並不熟悉兩座聖堂的位置及前往兩處的路途,我依然能只在前一晚簡略查看過地圖的情況下,找到兩座聖堂。我被「引領」至聖堂,就如以色列子民在曠野裏由雲柱、火柱領路(cfr. 出谷紀13:20-22)。

同時,天主允許我的肉體受苦。也許是因為突然的膳食變化,或因為我長時間往來於住所與聖堂或小堂之間的樹林,我在那幾日患上了嚴重的過敏性鼻炎或花粉症。如此的疾病雖不致命,卻足以讓我在祈禱、誦讀及默想時煩躁、分心。而最終,我還是遵天主旨意,完成了六日的補贖。

得勝!

我所做補贖的效果雖不是立竿見影,這次經歷卻確實更新了我對現世邪惡及苦難的看法:正是這些邪惡及苦難,讓我們能在生命的最後,真誠地說:「我的心靈且不接受安撫」,並在對天主的思念中得到安撫(聖伯爾納鐸,《論愛天主》)。這令我準備好迎接在華傳播天主聖教時所要經歷的諸多挑戰。

自2021年底至2022年初,澳大利亞逐漸解除了其曾在西方世界最為嚴酷的封控措施。無論是媒體還是我在澳洲的親友都能作證:在澳洲的生活已然回歸正常,封控不再有其揮之不去的影響。我並不想斷言,我的祈禱與善工就是澳洲根除封控及其長期影響的唯一屬靈因素,但我們仁慈的主無疑曾允許我與其無數的同僕,共同祈禱、工作,並最終解救澳大利亞於無神論的魔爪。

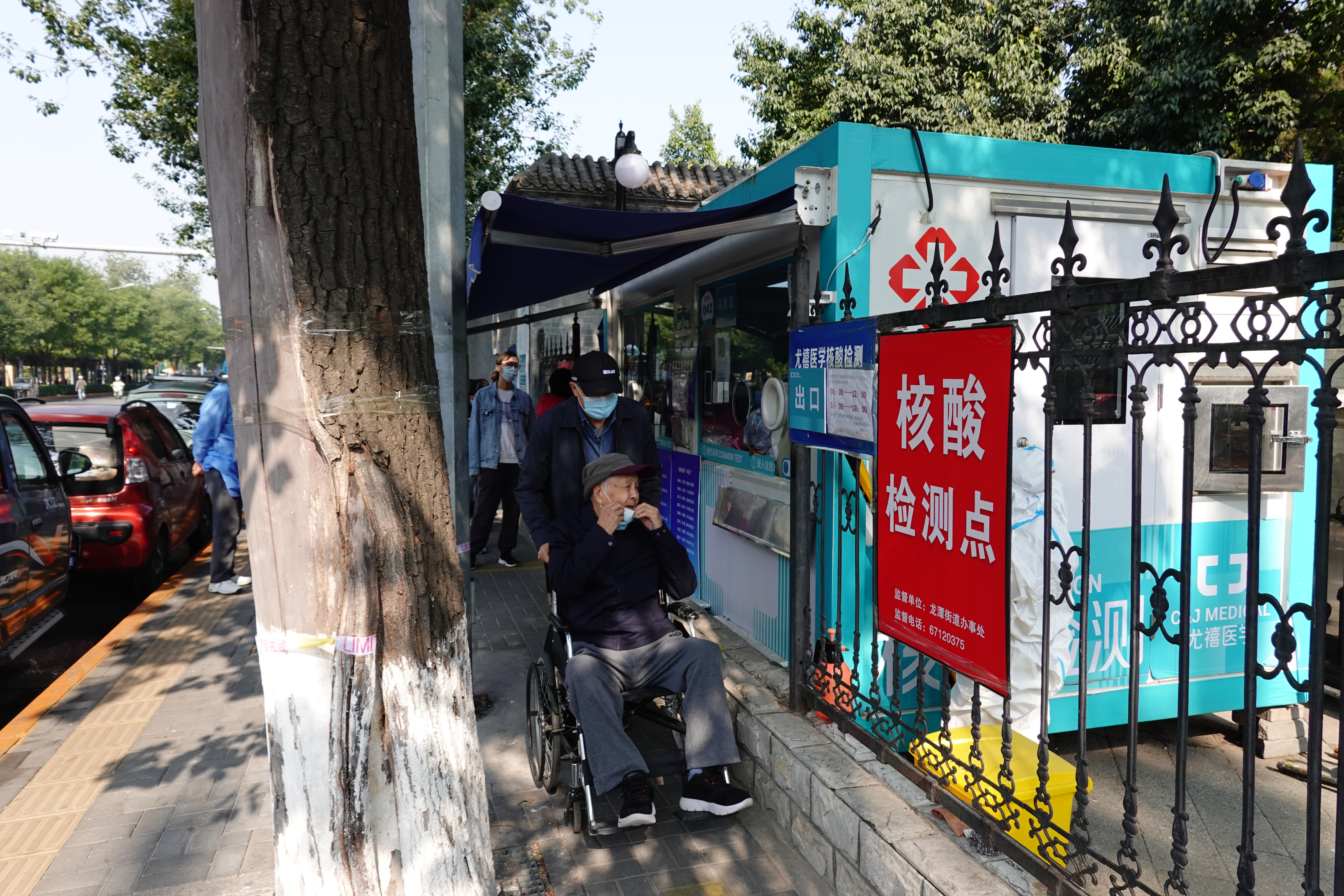

然而,封控就如同一個我自願背起的十字架,被我從澳洲一路背到中國。自2022年初,中國開始實施人類所見過的,最為慘無人道卻毫無意義的封控措施,其不可逆轉地惡化了該國的文化及政治生態。與此同時,由於我在2021年8月29日就離開了澳大利亞,我的雙腳再沒能踏上封控解除後的澳洲大地——我曾為這片土地及其人民如此熱切地祈禱。

Leave a Reply | 歡迎留言